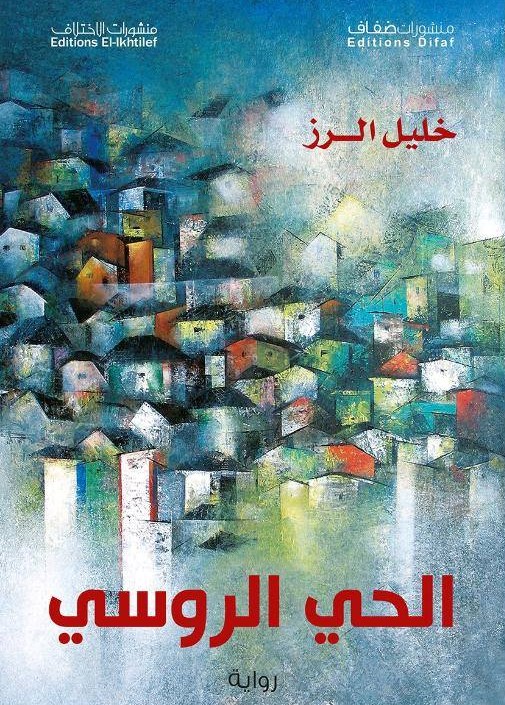

كتب الروائي السوري خليل الرزّ بأسلوبه السرديّ المفارق روايته الجديدة “الحيّ الروسي” (منشورات ضفاف والإختلاف 2019)، كحيّ افتراضي تموضع في ضاحية من ضواحي دمشق، كنا تعرفنا إليه وإلى بعض شخوصه في روايته السابقة “البدل”. والمفارق أن الروائي لم يجعل من روايته الجديدة جزءاً ثانياً يستكمل به “البدل” على غرار أصحاب الثلاثيات من المشاهير مثلاً، وإنما على غرار بعضهم الآخر الذي أنجز روايات عدّة دارت أحداثها في مكان واحد باختلاف الزمان بين هذه وتلك، من مثل الروائي الأميركي وليم فوكنر (1897-1962) الذي استلهم أعماله من مكان ولادته ولاية ميسيسبي الجنوبيّة، حيث دارت أحداث رواياته في هذا المكان المحدود والمعروف التفاصيل والمعالم.

الاستهلال الروائي

ثمة سارد متماه بمرويّه استهل الرواية انطلاقاً من حديقة الحيوانات حيث يعمل ويعيش مقدّماً نفسه وكائناته اللطيفة في إطار من الفانتازيا بما اجترحه من خيال لا حدود منطقية تفصل بينه وبين الواقع، إذ تتداخل الأشياء بمنطق سرديّ خاص تتشابك فيه الأزمنة ما بين ماض قريب وحاضر تعيشه الشخصيات العاملة في الحديقة وبعض جوارها في الحيّ الروسي.

السارد كعامل انضمّ حديثاً إلى أسرة الحديقة وأسرة تحرير مجلة الحائط فيها، ونعلم لاحقاً أنه مترجم وخريج جامعي متخصّص باللغة الروسية وآدابها، وعلى معرفة سابقة بمدير الحديقة فيكتور إيفانيفتش باعتبارهما عملا سابقاً في مجلة “أنباء موسكو” التي اشتهرت إبّان مرحلة البيروسترويكا قبل أن ينتهي المآل بالاتحاد السوفيتي الجبّار إلى الانهيار المدويّ ويتشتت أبناؤه في العالم. والآن إذ ساقتهم الأقدار إلى العاصمة السورية دمشق والسكن في الحيّ الذي تشكّل مع مجيئهم كمكان روائي رامز إلى ممكنات التعايش بين الشعبين الصديقين من جهة، وما لحق به من مشكلات نتيجة هذا المجيء لاحقاً. بذلك ينشط السارد في تقديم حكاياته المتتالية عن هذا المكان الأليف وأهله . فللزرافة حكاياتها باعتبارها شخصيّة أساسية شأنها شأن الشخصيات البشرية، وقد خصص لها عدداً من الفصول راصداً سلوكها وعلاقتها بالسارد ونونّا والشخصيات الأخرى مثل الكلبة الأفغانية رئيسة بتروفنا وصاحبها فيكتور إيفانيفتش اللذين يعيشان في غرفة على السطح المقابل لغرفة السارد المبنية فوق المستودع ـ والكلب البودل موستاش وصاحبه أبو علي سليمان معلّم اللغة الفرنسية وصاحب محل الألبسة المجاور للحديقة، إلى جانبهم عصام وعبد الجليل حجازي، فضلاً عن شخصيات أخرى وبعض الحيوانات والطيور التي توجد في الحديقة بغرض العرض على زوّارها.

قارئ الرواية يلتمس هذا التعايش بين شخصياتها المختلطة من بشر وحيوانات في الحيّ الروسي الذي كان بمنأى عن الحرب الأهلية الجارية بين طرفَي النزاع من خلال دويّ المدافع وقضف الطائرات والهاونات والدبابات، حرب حقيقية تجري باستمرار في الجوار لكنها بطبيعة الحال ومع مرور الزمن تؤثّر في حياة سكّان الحديقة الذين كانوا يتابعونها على تلفزيون متنقّل صغير في سهراتهم على السطح.

مرتكزات سردية

تنهض الرواية بنائياً على عدد من المرتكزات السرديّة، وكان أوّلها الزرافة على الرغم من أنها لا تتحدث ولم تصدر أي صوت على مدار الرواية أو حتى في حوار مع الحيوانات الأخرى كما في أفلام الرسوم المتحرّكة. هنا مزيد من الصمت لكنه صمت متكلّم يترجمه السارد لقارئه باعتباره المهيمن على سرد الأحداث وتأويل السلوكات للكشف عن السرائر وخطابات التخاطر كوسيله للتفاهم بين بعضها بعضاً، وبينها وبين الآخرين.

وباعتبار الزرافة مرتكزاً سردياً، فإنها تساعد السارد على تقديم عالمه الناهض على التداعي غير المنتظم والوصف المتقصّي وتقديم المشاهد البصرية المؤفلمة التي امتاز بتقديمها خليل الرزّ في أعماله كافة، وفي هذه الرواية بشكل خاص.

واللافت في أسلوب التداعي الذي يعتمده الروائي أنه يدمج الواقع بالخيال والممكن بالمستحيل ليضفي على الرواية بصمته الإبداعية، وكمقاربة مبدئيّة لعلّه يشبه أسلوب سارد الأساطير.

هنا في رواية “الحي الروسي” زمن قصير أو بالغ القصر لعالم يعيش لحظات الانهيار الأخيرة بمختلف شخوصه وكائناته، وما بين هذه اللحظة وتلك تتشابك الحكايات بمهارات شهرزادية من الحكاية الإطارية وفنونها كالاستطراد والاستباق والفلاش باك، وكلّ حكاية تتفرع عنها حكايات، فضلاً عن سرديات التلفزيون الذي بدوره يعتبر مرتكزاً سردياً بما يبثّه من برامج اعتيادية ومعارك وقصف وقتل وتهجير. ولذلك فقد أخرس واكتفى الساهرون على السطح بالصمت لغة، إذ ليس ثمّة جديد يقوله قائل وسط هذا الدمار والخراب المحيط بالغوطة المجاورة أو في البلدات الأخرى.

تحتاج هذه الرواية إلى مزيد من التأمّل في مجموع البنى الرمزية التي اعتمدها الروائيّ سواء في اختياره الأمكنة والشخوص، من مثل حديقة الحيوانات، والحيّ الروسي كمكانين أو مركزين سرديين، فضلاً عن شخصيات كلّ من نونّا البالغة الدلالة بحضورها الأنثويّ وفاعليتها في تحريك الأحداث، وشخصية الأمّ الرامزة إلى سيرورة اضطهاد الأنوثة في الريف السوري، إلى جانب عصام الشاب المنتمي إلى هوامش الحيّ إذ يأخذ بدوره حيّزاً واسعاً من السرد. وبطبيعة الحال الزرافة كرمز للوداعة على الرغم من الخوف الكامن في أعماقها، وكأنه ذلك الخوف الموروث عن أسلافها من وحوش الغاب، وإلى جانبها الكلبة المتصفة بحكمة الشيخوخة رئيسة بتروفنا وكلب البودل موستاش الذي بدوره شهد انعطافة حياتية بعد تعرّفه على أسرة الحديقة و تأثّره البالغ بالزرافة التي يمكن اعتبارها رمزاً أمومياً وفقاً لبعض سلوكات السارد تجاهها، أو على الأقل بعضاً من التناظر ما بينه وبينها من حيث مشاعر الفقد والحرمان العاطفي، ليعقد فصلاً خاصاً سمّاه “الزرافة وأمّي” كنوع من التوغّل الافتراضي في ذاكرة أمّه البسيطة مع افتراضه أنها لا تعرف الأورغواي ليعدد أسماء المدن السورية حينها ويكشف عن مسقط رأسه مدينة الرقّة والحزن السوري المديد. ولعلّي أخال أن إقامة هذا التناظر الافتراضي تعويض عن تلك المشاعر والرغبات التي لم يُتح له التعبير عنها خلال تعايشه مع أمّه.

في هذا الفصل ينحرف السرد تلقائياً نحو أسلوب السارد العليم لبيان حكاية أمّه انطلاقاً من حياتها الأولى كطفلة يتيمة في بيت عمّها وعرض معاناتها الكبيرة بما يحيل إلى حكاية “سندريلا” الشهيرة من حيث القسوة والظلم من قبل زوجة العم، وما أفضيا إليه من آثار نفسيّة تجلت في اغترابها الكلّي عن المكان وتفعيل خيالها الطفليّ في مخاطبة الأشياء والكائنات.

تجليات التجريب

فضلاً عن أسلوب التداعي العفوي والمصاحبات اللغوية والبصرية، يتّبع السارد أسلوب التكرار المتعمّد كتقنية خاصة معتمدة لدى خليل الرز، ربّما جرياً على عادة سارد الأسطورة كما في جلجامش أو الإلياذة مثلاً. فالتكرار هنا هو نوع من الاشتغال للاستحواذ على ذاكرة المتلقّي وإبقائه في أجواء الحدث ولمتابعة ما سيضيفه من حكاية أو معلومة في القالب السرديّ الذي تتخلله تلك الاستطرادات المتنوّعة التي تخطر على باله خلال مشاهدة التلفزيون أو الحوارات بينه وبين نونّا أو ما يفترضانه من أن الزرافة ترغب فيه أو تميل إليه، من مثل افتراضه أن الزرافة تميل إلى رؤية عجول البحر والفراشات. وهكذا ثمّة أمثلة كثيرة ليغدو هذا النمط من الإحاطة السردية الشاملة بصمة إبداعية خاصّة امتاز بها الروائي.

لعل أبرز ما ميز هذه الرواية هو التوظيف البارع لتقنية الوصف وتقصًي التفاصيل كمهارة معززة لما تقدّمنا به، وأكثر ما تتجلّى بنائياً في رصد المشهديات البالعة الأثر في نفس المتلقّي وبخاصة مشهدي دفن عصام والنزوح الجماعي خلف الزرافة، بما بنمّ عن احترافية مبدعة في التقاط التفاصيل المادية فضلاً عما جاش في نفوس الشخصيات وجموع الناس المحتشدة لتشييع عصام. ومن النادر حقيقة أن يقرأ المرء مثل هذه المشاهد المؤثّرة ما بين حماسة سكان الحيّ الذين لم يكونوا معنيين بمسألة الحرب لولا مقتل بطلهم عصام في الغوطة على أيدي ثوارها في محكمة شرعية اعتبرته أحد مروّجي الدعارة في الحيّ والتعايش مع امرأة من دون زواج شرعي، وعصام باختصار بطل رياضي ترسّخ في أذهان الناس بشهامته ووقوفه في وجه المافيا الجديدة المتمثّلة بـ “بوريا” المتحالف بطبيعة الحال مع الأجهزة الأمنية في العاصمة (القديمة) دمشق بتعبيره المقصود والمتكرر، وقد نجا من محاولات التصفية المتكررة من قبل بوريا وعصابته، ما أدّى إلى أن يتحوّل إلى بطل في أذهان سكّان الحيّ الخاضعين لابتزاز بوريا الدائم، كوعي شعبي مقابل أمل الخلاص واسترداد الكرامة المهدورة، بما يمكن إسقاطه واقعياً على مجريات المشكلة السورية من جانب، وحاجة هذا الشعب المغلوب على أمره إلى رمز يقوده للخلاص. فانطلق اليوم بقضّه وقضيضه مع أطفاله وحيواناته وأشيائه لتشييع عصام في موكب مهيب من حملة المشاعل وقرع الطبول، ولكن سرعان ما أقبلت الطائرات المروحيّة من العاصمة لبثّ الرعب في نفوس المشيعين وتفريقهم، فهاموا في المقبرة المظلمة مذعورين في الوقت ذاته الذي سمعوا فيه صوت انفجار مدوّ، كانت حديقة الحيوانات ذاتها ضحيته بواسطة سيارة مفخخة!

وعلى الرغم من أنها زرافة ودودة كان لا بدّ من قتلها أيضاً وسط الساحة بزخة رصاص من رشاش دبابة منتظرة، لتعود البلبلة إلى صفوف المهمّشين بانتظار رأس يقودها من جديد في متاهة جديدة!

خليل الرز في هذه الرواية لم يكتب تاريخاً وإن كان حاضراً بقوّة، وإنما قدّم فناً راقياً في قالب روائي عاين فيه المشكلة السورية عبر ما اجترحه من أحداث وشخوص بعضهم كان موجوداً في روايته السابقة “البدل” وفي الأمكنة المتخيّلة المتجاورة والمتفاعلة ذاتها في فضاء روائي حافل بالحكايات والمشهديات المؤثّرة، وكأننا خرجنا للتوّ من فيلم سينمائي من أفلام الخيال الآسر.

عن “اندبندنت عربية”